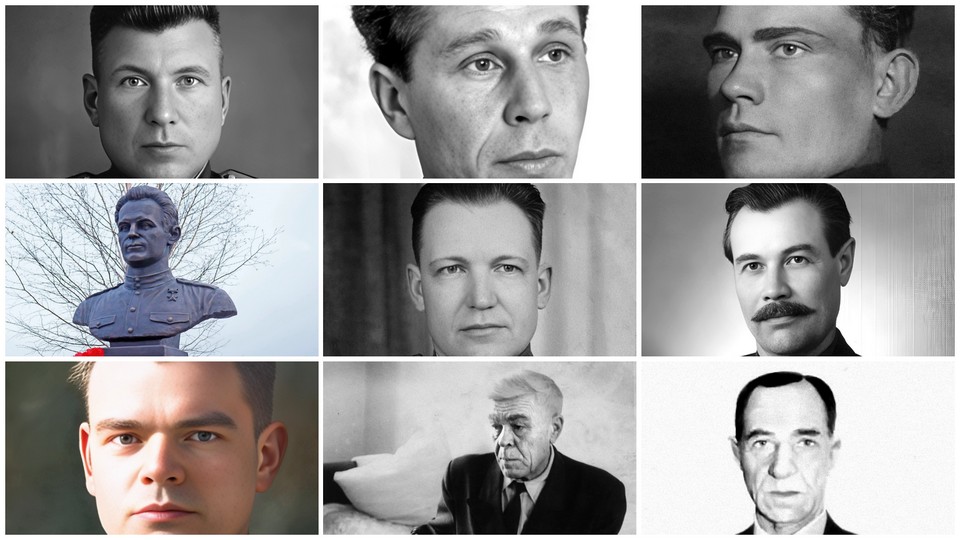

Память о Великой Победе жива, пока мы помним имена тех, кто ее добывал. Тайшетская земля, как и вся Сибирь, дала фронту не только хлеб, но и своих лучших сыновей. Восемь звезд Героев Советского Союза и одна звезда Полного Кавалера Ордена Славы — таков вклад нашего района в общую копилку славы.

Их подвиги разнообразны, как сама война: кто-то вел в атаку батальоны под шквальным огнем, кто-то нещадно косил врага из пулемета, кто-то мастерски бомбил с ночного неба, а кто-то метким выстрелом снайпера сеял панику в стане врага. Но всех их объединяло одно — безграничное мужество и готовность отдать жизнь за свободу своей страны. Пройдитесь по страницам их биографий — это лучший урок истории и патриотизма для любого поколения.

Андреев Николай Трофимович

Андреев Николай Трофимович — Герой Советского Союза, прошедший путь от рабочего-печатника до полковника.

Родился в 1905 году в Москве в семье кустаря. С 12 лет начал трудовую жизнь, работая в типографиях столицы. В 1919 году вступил в комсомол, а в 1937 году стал членом КПСС. В 1927–1929 годах проходил срочную службу в Московской пролетарской стрелковой дивизии, где служил вместе с будущими видными военачальниками — Я. Г. Крейзером, К. Н. Галицким, В. И. Казаковым.

После армии окончил вечернюю совпартшколу, но в 1935 году был вновь призван и направлен в Иркутск, где служил в 93-й стрелковой дивизии командиром взвода, затем роты.

С 1938 года возглавлял военкомат Тайшетского района, занимаясь мобилизацией и подготовкой призывников. С самого начала войны рвался на фронт, но лишь в феврале 1942 года был отправлен на курсы командиров батальонов. Через несколько месяцев его батальон сражался под Сталинградом, где 23 сентября Николай Трофимович был тяжело ранен при штурме ключевой высоты.

После госпиталя он возглавил батальон в 260-й стрелковой дивизии, участвовал в Курской битве, освобождал Брянск, Почеп, Сураж, форсировал реку Сож, за что был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны II степени.

В декабре 1943 года его назначили командиром 1028-го стрелкового полка. Летом 1944 года полк отличился в боях под Ковелем, за что дивизия получила почетное наименование «Ковельская», а сам Андреев — второй орден Красного Знамени.

Но главный подвиг ждал его в январе 1945 года при форсировании Вислы. Его полк прорвал укрепленную оборону немцев, захватил плацдарм, разгромив до 150 солдат противника, уничтожив 5 артиллерийских батарей и взяв множество пленных.

За эту операцию командующий 47-й армией генерал Перхорович лично представил его к званию Героя Советского Союза, отметив:

«Подполковник Андреев проявил личную храбрость, отвагу и выдающиеся командирские качества».

6 апреля 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено это высокое звание.

Дошел до Эльбы, участвовал в окружении Берлина. После войны окончил курсы при Академии им. Фрунзе, шесть лет командовал полком, был военкомом Киргизской ССР.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени и восемью медалями. В 1958 году ушел в отставку в звании полковника.

Умер 27 сентября 1974 года во Фрунзе (ныне Бишкек).

Его именем названа улица в Тайшете.

Антонов Яков Андреевич

Единственный памятник Герою Советского Союза на территории Тайшетского района посвящён Якову Андреевичу Антонову. Подготовка к его открытию длилась больше года, и в октябре 2022-го благодарные потомки наконец увековечили память о его подвиге.

Родился Яков Антонов 22 ноября 1922 года в деревне Байроновка в крестьянской семье. Окончив начальную школу и курсы трактористов, в 1940 году он начал работать в Тайшетской МТС. Но мирная жизнь оборвалась с призывом в Красную Армию 18 января 1942 года. Сначала служба проходила на Дальнем Востоке, но уже в январе 1943-го он оказался на передовой.

Воевал Антонов на Брянском, Центральном и трёх Украинских фронтах. Был пулемётчиком, прошел через огонь Курской битвы, участвовал в Черниговско-Припятской операции, форсировал Десну, Днепр и Припять. В одном из боёв, переправившись через Десну, он обнаружил вражеский пулемётный расчёт, забросал его гранатами, уничтожил двух фашистов и захватил оружие.

Особо отличился Яков Антонов в сентябре 1943 года при захвате плацдармов на Днепре и Припяти. В бою у деревни Колыбань (Гомельская область) его пулемётный огонь скосил около 50 гитлеровцев. За этот подвиг 16 октября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и «Золотой Звезды».

Дальше были Киевская, Житомирско-Бердичевская, Уманско-Ботошанская операции, форсирование Южного Буга и Прута. В 1944–1945 годах он сражался в Румынии, участвовал в Белградской, Будапештской и Балатонской операциях, освобождал Австрию.

После демобилизации в 1947 году Антонов вернулся в Иркутскую область. Работал дорожным мастером, служил в правоохранительных органах, был пожарным, активно занимался патриотическим воспитанием молодёжи.

Ушёл из жизни 14 июня 1980 года, похоронен в родной Байроновке. Помимо высших наград, он был удостоен орденов Красной Звезды и Славы III степени, множества медалей. За годы войны Верховный Главнокомандующий объявил ему 10 благодарностей — каждая из них стала свидетельством его бесстрашия и преданности Родине.

Брюханов Степан Степанович

Степан Степанович Брюханов родился 8 января 1915 года в деревне Талая Тайшетского района в семье крестьянина. Его отец погиб на фронтах Первой мировой войны в 1916 году. В 1923 году семья переехала в Тайшет, где Степан окончил семь классов, а в 1932 году они перебрались в Кемерово.

Там он поступил в фабрично-заводское училище, работал электромонтером и параллельно учился в Кемеровском аэроклубе, который успешно окончил в 1937 году.

В апреле 1940 года Брюханова призвали в армию и направили в Омскую военно-авиационную школу. После её окончания он остался там инструктором и до марта 1943 года готовил лётные кадры для фронта. В 1941 году вступил в ряды КПСС. Несмотря на важность преподавательской работы, он рвался в бой, подавая рапорт за рапортом, но командование долго не отпускало его, ценив его как опытного наставника. Однако в марте 1943 года его настойчивость была вознаграждена — он получил назначение в действующую армию.

20 марта 1943 года старший сержант Брюханов прибыл на фронт рядовым лётчиком. Уже в первых боях он проявил себя смелым и инициативным пилотом, умело штурмовавшим вражеские позиции. Его способности быстро заметили, и вскоре он стал командиром авиазвена, затем заместителем командира эскадрильи, а с мая 1943 года — её командиром.

Эскадрилья под его командованием воевала на Брянском фронте. 23 мая 1943 года группа из восьми Ил-2 под его руководством уничтожила немецкий бронепоезд в районе Карачаев-Хотинец, что позволило советским войскам продолжить наступление. Через неделю он возглавил ещё одну успешную операцию, в ходе которой было уничтожено 10 танков и 25 автомашин противника.

Мастерство Брюханова росло с каждым вылетом. 2 августа 1943 года его самолёт был подбит зенитным огнём, после чего атакован двумя истребителями «Фокке-Вульф-190». Несмотря на повреждения, он не только выполнил боевую задачу, но и сумел посадить машину на свой аэродром. Через пять дней история повторилась — в том же районе его штурмовик атаковали сразу шесть «Фокке-Вульфов». Самолёт получил 40 пробоин, было перебито управление, осколком разбило лётчику очки, но он снова выполнил задание и вернулся на базу. За эти подвиги его наградили орденом Красной Звезды.

В 1944 году в составе 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта он участвовал в освобождении Правобережной Украины и Польши, штурмовал вражеские позиции под Каменец-Подольским и в Карпатах. 30 апреля 1944 года его самолёт был подбит истребителями, загорелся, и Брюханову пришлось выпрыгнуть с парашютом. Раненый в обе руки, он сумел добраться до своих и через месяц вернулся в строй.

Летом 1944 года он воевал в составе 4-го Украинского фронта, участвовал в Восточно-Карпатской операции. 26 августа его группа из шести Ил-2 уничтожила железнодорожный эшелон на станции Воловец, вызвав мощный пожар, видимый за 30 километров. За эти бои он был награждён орденами Отечественной войны I степени, Александра Невского и двумя орденами Красного Знамени.

К осени 1944 года на его счету было 125 боевых вылетов, в которых он уничтожил 40 танков, 150 автомашин, более 30 орудий, 20 миномётных батарей, три самоходных орудия, один эшелон и пять паровозов. При этом под его командованием эскадрилья не потеряла ни одного самолёта и ни одного лётчика.

29 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР старшему лейтенанту Степану Степановичу Брюханову было присвоено звание Героя Советского Союза. Но он так и не узнал об этой награде — 3 мая 1945 года, за несколько дней до Победы, он погиб в бою и был похоронен в польском городе Гливице.

В Кемерово в его честь названа улица, а на здании горэлектросети, где он работал, установлена мемориальная доска. На родине героя, в селе Талая, 9 мая 2002 года также открыта мемориальная доска у памятника Славы.

Гореликов Иван Павлович

Иван Павлович Гореликов родился в 1907 году в селе Авдюшино Тайшетского района. Его отец погиб в боях с белогвардейцами в Петрограде в 1917 году, мать умерла в 1928 году.

Окончил школу ФЗУ и работал с 1929-го слесарем на Бирюсинском лесоплавзаводе, с 1934 года в механической мастерской «Соврудника» Северо-Енисейского района, с 1939 года в механических мастерских Игарского затона.

С июня 1942 года на фронте. Снайпер Гореликов в 1942—1943 годах истребил 305 фашистов, за что 28 апреля 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны работал в Обллегпроме Львовской области техноруком артели «Пищевик», а также в различных организациях города Абакана Хакасской автономной области.

В 29-й гвардейский полк 12-й гвардейской дивизии сержант И.П. Гореликов прибыл 22 августа 1942 года. Дивизия находилась в обороне в районе севернее города Волхов. Во время позиционных оборонительных боев у сибиряка возникла мысль попробовать свои способности в снайперском движении. По собственной инициативе он подготовил группу снайперов в 11 человек и в сентябре вышел «на охоту». За шесть дней И.П. Гореликов истребил 51 фашиста.

В честь 25-й годовщины Октября он взял обязательство довести число уничтоженных врагов до 250 и перевыполнил его. К 7 ноября на счету Гореликова уже было 264 истребленных врага. После он был назначен командиром взвода снайперов.

Грудь его украсила первая боевая награда — орден Красной Звезды.

За полгода сибиряк обучил снайперскому искусству 43 бойца. Лично сам он за это время убил 305 фашистов и более 60 ранил, а руководимая им группа уничтожила 1229 солдат и офицеров, то есть несколько батальонов.

Командующий армией вручил ему переходящий приз армии — автоматический карабин.

Меткие снайперские залпы нашего земляка сеяли опустошение в рядах врага не только в обороне, но и в наступлении. В феврале 1943 года части дивизии предприняли атаки на вражескую оборону. 22 февраля при наступлении полка на деревню Лубны гитлеровцы силою до батальона пехоты перешли в контратаку и начали теснить наши подразделения. На помощь им был послан взвод младшего лейтенанта Гореликова.

Снайперы брали на мушку только офицеров и пулеметчиков. Таким образом, они уничтожили до восьмидесяти гитлеровцев и не только помогли отбить контратаку, но обеспечили продвижение наших подразделений вперед. Сам Гореликов в этом бою уничтожил 17 фашистов.

Лучший снайпер армии стал известен не только в наших войсках, о нем узнал и враг. За Гореликовым начали охотиться немецкие снайперы, не раз он и его взвод подвергались налетам немецкой артиллерии: артиллерийские разведчики старались выведать, где в данный момент находится Гореликов и его боевые товарищи. На голове сибиряка фашистские снайперы пробили четыре каски. Но все безуспешно. Гореликов и его снайперская команда продолжали действовать.

Иван Павлович Гореликов умер 6 ноября 1975 года в городе Киселёвске Кемеровской области.

Капустин Михаил Денисович

Михаил Денисович Капустин родился в 1907 году в Могилёвской области в семье крестьянина-бедняка. С ранних лет познал тяжёлый крестьянский труд, а в 1926 году вместе с семьёй переехал в Сибирь, в деревню Джогино Шиткинского района.

Здесь он начал работать в лесной промышленности: сначала простым рабочим, затем десятником, а позже — начальником лесопункта. Перед войной Михаил Денисович возглавлял Оно-Чунский леспромхоз в Красноярском крае.

В марте 1942 года Капустин был призван в Красную Армию. Воевал на Волховском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Окончив курсы политработников, стал парторгом батальона 137-го гвардейского полка 47-й Нижнеднепровской гвардейской стрелковой дивизии.

10 мая 1944 года гитлеровцы, сосредоточив крупные силы пехоты и танков при поддержке авиации, попытались сбросить советские войска с плацдарма на западном берегу Днестра. В разгар боя, когда был ранен командир батальона и его заместитель, а связь с полком прервалась, командование взял на себя парторг — гвардии младший лейтенант Капустин.

Два дня подряд, несмотря на ранение, он руководил обороной, вдохновляя бойцов личным примером. Батальон отбил все атаки, уничтожив около 400 солдат и офицеров противника, 23 танка и самоходных орудия, а 49 гитлеровцев были взяты в плен.

18 июля 1944 года батальону была поставлена задача прорвать вражескую оборону у деревни Миляновичи западнее Ковеля. После артподготовки бойцы пошли в атаку. Когда погиб командир роты, Капустин первым поднялся в полный рост с криком: «Вперёд, гвардейцы! За Родину!» — и повёл солдат в бой.

С группой автоматчиков он ворвался во вторую линию немецких траншей, уничтожив гранатами три тяжёлых и четыре ручных пулемёта. Затем бойцы захватили вражескую противотанковую батарею, уничтожив 11 артиллеристов и взяв три орудия. В этом бою Капустин лично истребил два пулемётных расчёта и семерых фашистов.

При преследовании отступающего врага батальон вышел к Западному Бугу. Нужно было разведать переправу, но плавсредств не было, а умеющих плавать — единицы. Тогда Капустин сам переплыл реку под огнём, разведал вражеские позиции и вернулся. Чтобы помочь бойцам, он четырежды переплывал Буг, натягивая канаты для переправы.

Вскоре он возглавил группу атакующих, которая первой ворвалась на западный берег, уничтожив 68 гитлеровцев и взяв в плен ещё 35.

За мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Михаилу Денисовичу Капустину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Он прошёл с боями до Вислы, сражался на Сандомирском плацдарме, форсировал Одер и Шпрее, освобождал Люблин, Лодзь и Познань, участвовал в штурме Берлина. Войну закончил в звании капитана, в должности парторга полка. Был награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и тремя медалями.

После Победы Михаил Денисович вернулся в Сибирь. С 1946 по 1961 год работал в лесозаготовительной промышленности Иркутской области, возглавлял Шиткинский и Юртинский леспромхозы. Позже переехал в Красноярский край, где трудился мастером лесозаготовок в Долгмостовском леспромхозе.

Михаил Денисович ушёл из жизни 8 февраля 1968 года.

Кублицкий Алексей Александрович

Алексей Кублицкий родился 1 октября 1919 года в деревне Михайлово-Шахово в Тайшетском районе. После окончания начальной школы и курсов трактористов работал сначала в колхозе, затем на железной дороге.

В 1939 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С февраля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в Курской битве, освобождении Украинской и Белорусской ССР, боях в Восточной Пруссии.

К сентябрю 1944 года старший сержант Алексей Кублицкий командовал отделением роты связи 30-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

7 сентября 1944 года Кублицкий участвовал в форсировании Нарева к югу от города Рожан. Под массированным вражеским огнём он проложил линию связи.

Активно участвовал в отражении вражеских контратак, лично уничтожил немецкое штурмовое орудие. Когда был ранен наводчик пулемёта, Кублицкий заменил его собой. В тех боях он два раза был ранен, но продолжал сражаться. В госпитале ему была ампутирована рука.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» старший сержант Алексей Кублицкий был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7267.

В 1945 году Кублицкий был демобилизован по инвалидности. Окончил Иркутскую совпартшколу и юридическую школу, после чего проживал и работал в городе Канске Красноярского края. Умер 13 июня 1989 года, похоронен на кладбище на Абанской горе в Канске.

Был также награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и рядом медалей.

В Канске установлен бюст Кублицкого.

Мясников Иван Степанович

Иван Степанович Мясников родился в 1912 году на участке Благодатском Тайшетского района в крестьянской семье. Окончив начальную школу, он работал десятником лесосплава в Верхне-Бирюсинской сплавной конторе, а с 1933 года возглавлял колхоз «Красная Звезда» в Тальском сельсовете.

В 1935 году поступил в Иркутскую высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу, после чего был назначен заместителем директора по политчасти автошколы в Нижнеудинске.

В мае 1939 года Мясников был призван в Красную Армию. Окончив курсы младших лейтенантов в Забайкальском военном округе, он стал командиром роты в 5-й мотострелковой бригаде. За мужество и героизм, проявленные в боях на реке Халхин-Гол, 17 ноября 1939 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Летом 1939 года японские войска вторглись на территорию Монгольской Народной Республики. В ожесточённых боях советские и монгольские воины проявили беспримерное мужество. Среди них был и наш земляк — Иван Степанович Мясников.

Командуя взводом, он личным примером вдохновлял бойцов. В сражениях 8–10 июля 1939 года его подразделение по несколько раз в день ходило в атаку, нанося врагу значительные потери. 10 июля, после ранения командира роты, Мясников взял командование на себя и успешно выполнил боевую задачу.

24 июля японцы предприняли мощную атаку, но рота Мясникова не только удержала позиции, но и нанесла врагу тяжёлый урон. В этом бою младший лейтенант Мясников четыре раза поднимал бойцов в штыковые атаки. В одной из них он вместе с политруком Ивановым и замполитрука Хоревым ворвался во вражеский дзот, уничтожив множество японских солдат.

За эти подвиги Иван Степанович был удостоен высшей награды Родины. В 1941 году, в 22-ю годовщину Красной Армии, Михаил Калинин вручил ему в Кремле Золотую Звезду Героя.

С началом войны Мясников, находившийся на курсах «Выстрел», был направлен в формирующуюся 295-ю стрелковую дивизию под Чугуев. В июле 1941 года он писал землякам в газете «Восточно-Сибирская правда»:

«Товарищи-земляки, помните: победа зависит и от вашего труда. Отдайте все силы для разгрома врага! А мы, бойцы Красной Армии, оправдаем ваше доверие!»

С августа 1941 года его батальон героически сражался на подступах к Киеву, а в сентябре — под Черниговом. В одном из боёв, во время прорыва из окружения, Иван Степанович Мясников погиб смертью храбрых.

Имя отважного командира увековечено на его малой родине: в Тайшете его именем назван микрорайон.

Пахотищев Николай Дмитриевич

Николай Дмитриевич Пахотищев родился в 1919 году в Тайшете в семье участника Первой мировой войны, вернувшегося с фронта инвалидом. С юных лет Николай проявлял тягу к знаниям и технике: окончив железнодорожную семилетнюю школу, он поступил в Иркутскую школу военных техников, одновременно обучаясь в лётно-планерной школе. В 1938 году судьба привела его в Челябинское военно-авиационное училище, где начался его путь в небо.

С первых дней Великой Отечественной войны Николай Пахотищев вступил в схватку с врагом в составе бомбардировочной авиации. Уже в своём первом боевом вылете он атаковал танковые части Гудериана под Бобруйском. Осенью 1941 года, летая на самолёте Р-5, он снова бомбил вражеские колонны под Брянском. Тогда же он совершил три ночных вылета, и это определило его дальнейшую судьбу — он стал одним из лучших штурманов-ночников.

В ноябре 1941 года Пахотищева направили в формирующийся в Балашове полк ночных бомбардировщиков. В марте 1942 года он уже сражался под Москвой в составе 618-го ночного авиаполка. Особую славу ему принесли опасные рейсы к партизанам, когда под покровом темноты он доставлял грузы в глубокий тыл врага.

9 мая 1942 года эскадрилья получила задание — доставить груз партизанам юго-западнее Вязьмы. Из-за густой облачности и сильной болтанки большинство экипажей повернули назад. Но Пахотищев, полагаясь на мастерство и приборы, упрямо вёл самолёт к цели. В кромешной тьме он сумел разглядеть сигнальные огни, сбросил груз и благополучно вернулся. Этот подвиг закрепил за ним славу одного из лучших ночных лётчиков.

Летом 1942 года Пахотищев попал в 1-й ночной бомбардировочный авиаполк 213-й авиадивизии под командованием легендарного полярного лётчика генерала В. Молокова. Здесь он проявил себя не только как отважный пилот, но и как изобретательный специалист. Ему поручили ночное фотографирование вражеских объектов — сложнейшую задачу, требующую точных расчётов.

Однажды, выполняя съёмку с малой высоты, Пахотищев добился чётких снимков вопреки всем ожиданиям. Позже он пересмотрел методику ночного фотографирования, и вскоре его новаторский подход переняли во всей авиации.

Особо отличился он в ночь на 5 октября 1942 года, когда провёл разведку аэродрома в совхозе Дугино, где фашисты готовили удар по Москве. Прорвавшись сквозь завесу зенитного огня, он сделал пять заходов, сфотографировал вражеские самолёты и даже успел поджечь два из них.

В 1944 году Пахотищев сражался на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Его мастерство штурмана не раз решало исход боевых операций.

17 июля 1944 года — бомбардировка железнодорожного узла во Львове, вызвавшая мощный взрыв и пожар.

7–8 октября 1944 года — уничтожение эшелонов на станции Чоп: 10 паровозов и 140 вагонов с боеприпасами превратились в груду металла.

15 января 1945 года — прорыв вражеской обороны у станции Ясло, где его бомбы вызвали несколько крупных пожаров.

Свой последний боевой вылет Николай Дмитриевич совершил 8 мая 1945 года, нанеся удар по отступающему врагу. Всего за войну он выполнил 280 боевых вылетов, став настоящим асом ночной бомбардировочной авиации.

За мужество и героизм Н. Д. Пахотищев был удостоен звания Героя Советского Союза, награждён тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны и пятью медалями.

Петрусенко Семён Иосифович

Люди среднего возраста и старшего поколения отчетливо помнят фразу «Тайшетская земля дала Родине семь Героев Советского Союза». Их имена были увековечены на мемориальной доске, висевшей у входа в здание нашего вокзала со стороны перрона.

В начале 2000-х выяснилось, что Героев на самом деле восемь. На мемориальную доску добавили фамилию Брюханова. Не исключено, что когда-нибудь на ней появится еще одно имя.

Семён Иосифович Петрусенко является одним из 2670 полных Кавалеров Ордена солдатской Славы. В старые добрые времена они приравнивались в своих правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза. Кстати говоря, Героев в СССР было 12 777 человек.

И если склоняться к версии о том, что обладатели Орденов Славы всех трёх степеней, каковым и был Семён Иосифович, — фактически Герои своей страны, то Петрусенко был последним в Иркутской области.

Семен Иосифович Петрусенко — ветеран Великой Отечественной, кадровый военный, почетный житель Тайшетского района. Он из села Черчет, родился в 1919 году. Окончив семь классов школы, пошел работать в леспромхоз, потом пересел на трактор, пока в 1940-м не призвали в армию — на Дальний Восток, в город Биробиджан.

Оттуда в 1942 году он попал на Вторую мировую. Демобилизовался в конце 1945 года.

Прошел почти всю войну, был ранен, воевал на Дальнем Востоке с Японией. Много лет проработал в органах внутренних дел. Вырастил четырех дочерей, восьмерых внуков, теперь уже и правнуки взрослые.

За воинские заслуги награждён орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

После вернулся в родную деревню, работал трактористом в колхозе. В 1950 году с семьёй переехали в посёлок Листвяничный Нижнеингашского района. Там до выхода на пенсию служил в органах внутренних дел, за что награжден медалью «За безупречную службу» всех трёх степеней. В начале 1990-х годов переехали в посёлок Новобирюсинский, работал сторожем в детском саду.

В 2000 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Тайшетского района».

Он умер 3 декабря 2011 года. Ушёл тихо и незаметно, осторожно прикрыв за собой дверь. Память о нём увековечена очень скромно — на здании школы в селе Черчет, где и учился фронтовик, установлена мемориальная доска.